龟鳖类在地球上进化了2亿多年,具有独一无二的形态特征及与之相适应的独特行为响应机制,因此有特殊的保护需求和方法,有重要的研究和保护价值。

1.发现动物界新的伪装策略和龟类具有乔装行为

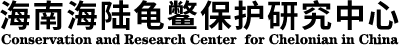

在国内首次研究龟类的伪装行为,包括背景匹配、乔装和混隐色。采用加博混隐比率法对龟类的混隐色进行研究,发现平顶闭壳龟(Cuora mouhotii)背甲顶部平切,形成了一个新的外形边缘,对捕食者造成视觉误判,由此获得混隐功能,这种混隐这是一种因结构而非体色导致的混隐,从而提出了“结构混隐”(structural disruption)这一新的伪装策略,扩展了混隐色的理论。这种结构混隐比黄额闭壳龟由体色导致的混隐更有效。

图1 平顶闭壳龟与黄额闭壳龟体形差异和混隐比率差异

A:平顶闭壳龟(左)与黄额闭壳龟(右);B:平顶闭壳龟(左)与黄额闭壳龟背甲轮廓(右);C:无论在何种基质背景中,平顶闭壳龟的混隐比率(GabRat)均比黄额闭壳龟大(Bu,Xiao...,Shi,2020)。

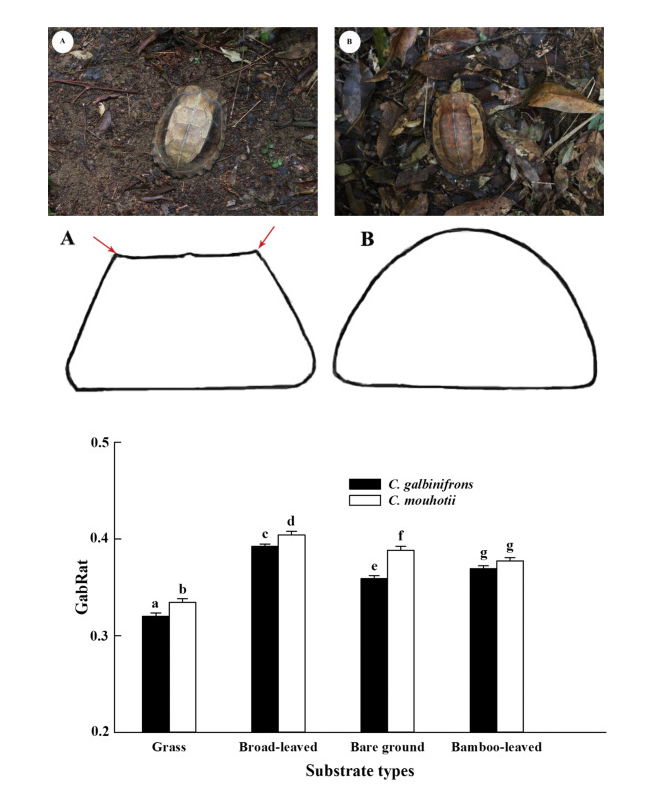

发现四眼斑水龟(S. quadriocellata)具有乔装行为,偏好与自身形状相似度高的石块生境,以降低天敌的识别率,是脊椎动物具有乔装行为的首次报导。丰富了行为生态学的反捕食策略理论,为保护物种生境的原真性提供实践指导。

图2 四眼斑水龟与溪流中石块的形状相似度(A)及其上中下游生境(B,C,D)(Xiao et al.,2021)

2.发现闭壳龟生态位分化机制,为其种群恢复提供了科学依据

发现极危的黄额闭壳龟(C. galbinifrons)和濒危的平顶闭壳龟生态位分化机制。这两个物种同域分布于海拔较高、温度较低的原始热带雨林,但黄额闭壳龟偏好落叶盖度和厚度较大、坡度平缓的乔木与竹子混交微生境,躲藏在疏松的落叶层下,偏好竹笋等植物性食物;平顶闭壳龟偏好乔木林下多岩石、坡度大的微生境,躲藏于石缝,主要取食螺类等动物性食物。两物种是微生境和食性的分化主要与其背甲和头部形态存在明显差异有关。由于以往这方面研究的缺失,使保护和管理缺乏针对性,并造成大量人工救护、繁育失败。

图3 平顶闭壳龟与黄额闭壳龟不同的隐蔽场所(A、B)及其共用的宏生境(C)(Xiao et al., 2017a)

图4 平顶闭壳龟与黄额闭壳龟的取食行为(Xiao et al., 2017b)

3.发现龟鳖类的通讯行为

发现龟鳖动物听觉具有性二型和发育的可塑性,发现红耳龟能发出多达12种类型的鸣声。声音通讯在动物个体生存和繁殖等生活史中起重要作用。龟鳖动物在过去较长的时期内一直被认为是“无声群体”,直到现在大多数人仍认为龟鳖动物是长寿的“哑巴”,甚至“聋子”。本发现推动了龟鳖动物的鸣声、功能、声音信号进化等方面的研究,对理解该古老动物类群生理、行为的多样性及适应性进化具有重要意义。

4.建立龟类求偶行为谱

研究四眼斑水龟、平胸龟、黄额闭壳龟和平顶闭壳龟的求偶行为,首次建立其求偶行为谱,丰富了龟鳖类繁殖生态学研究内容,为这些物种保育提供了参考数据。

5.发现淡水龟类具有归家行为

发现成体平胸龟对其微生境忠诚度高,具有归家行为。成体在捕获点原地释放后,在原捕获点的再捕获率为71.43%。5只成体在迁移后回到原捕获点的比率为83.33%。平胸龟能够从150米至2400米以外的地方返回它们最初的捕获点(家),能从捕获点的上游或下游,甚至从其他溪流返回它们的家。